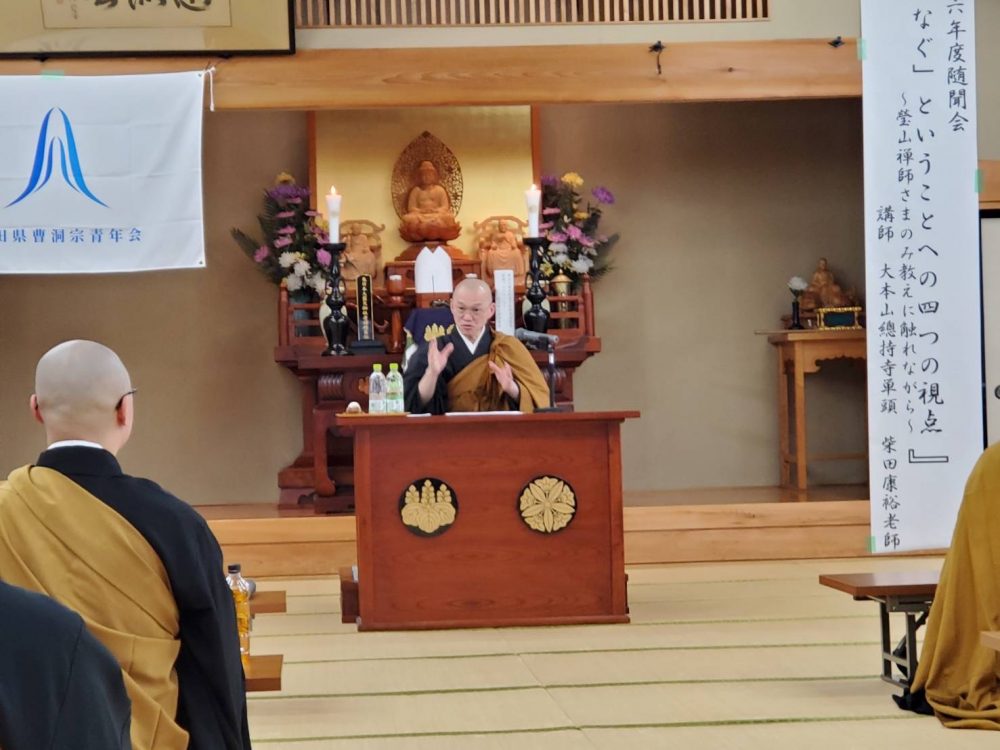

日程:令和7年2月26日(水)

会場:曹洞宗秋田県宗務所・禅センター

講師:大本山總持寺 単頭 柴田康裕老師

鮎川義寛師が会長が務められる今期の曹洞宗青年会の最後の研修は、現在、大本山總持寺で単頭を務められている柴田康裕老師にご講義頂きました。師は横手市で長年住職をされる傍ら、秋田県宗務所布教部部長、曹洞宗特派布教師も歴任されていらっしゃいました。

今回の研修は『「つなぐ」ということへの四つの視点~瑩山禅師さまのみ教えに触れながら~』と題し、ご本山にいらっしゃる視点から昨年700回忌を迎えた瑩山禅師の教えの要点をご講義いただきました。

「一、教えをつなぐ」では瑩山禅師の著書である洞谷記より、当時の禅師さまと同じ空間で修行する僧侶の方々を原文より解説していただきました。今から700年前の道場の様子は、雲水も積極的に瑩山禅師と問答を交わされていました。柴田老師は修行は今までの殻を破って新しい自分に出会う機会であるとお話され、修行のプロセス自体が行持であり、行じていく中で修行をどう捉えていくかということへの参究は現代に生きる僧侶も考えるべき事柄であります。

「二、学びをつなぐ」では遺教経、正法眼蔵行持、伝光録といった祖録から宗門の修行に対する姿勢を再確認しました。

「三、信頼をつなぐ」では『洞谷山永光寺尽未来際置文』の中の一文、「師檀和合(しだんわごう)して親しく水魚の眤(ちか)づきをなし、来際一如(らいさいいちにょ)にして骨肉の思いを致すべし」を紹介され、「出家者も檀信徒も、魚が水の中を泳ぐように自然に交わり、遠い未来まで肉親をいたわるように、お互いを思い合うようにしなさい。」という教えは、寺離れが謳われる昨今において現代僧侶が見つめなおさなければならない姿勢に思えました。時には伝統仏教が葬式仏教であると非難される声も聞かれる世の中でありますが、檀信徒の皆さまとの深い関わりあいの中で、寺院や教えが存続してきたのであり、「葬儀こそが檀信徒の皆さまと深いかかわりを持ち、仏さまの教えをお伝えする最高の布教の場である」と柴田老師のお言葉と併せて深く心に残りました。

最後に「四、学びをつなぐ」では善友と交わり、常に研鑽を続ける重要性を教えていただきました。釈尊のダンマパダ、道元禅師の正法眼蔵、瑩山禅師の伝光録のすべてにおいて、友を大切にし学び続けることが記されていることを示され、はてしない仏教の学びは一人でできるものではなく、尊敬しあえる仲間とともになしえるべき事柄であると私自身実感致しました。

この度の随聞会では、瑩山禅師のみ教えと700回忌を一番近くで行じられている、總持寺単頭の柴田老師からご講義いただきました。現体制の秋田県曹洞宗青年会は3月いっぱいを以てその役割を終え、4月からまた新しい形となります。私たち青年僧侶一同は、変わっていくものがあるなかで変わらない、瑩山禅師のみ教えを始めとする仏さまの教えを相承していく一員となる自覚をもって学ばせていただきました。この学びを4月からの新体制の元でも胸に抱きながら研鑽していく所存です。